忌中(逮夜)のおはなし

忌中(逮夜)参りのお話

ご家族等の大切な方が旅立たれた後に葬儀を終えてから忌中の間にお勤めするのが、忌中参り又は逮夜参りになります。

忌中参り→亡くなった日から七日毎にするお参り

逮夜参り→亡くなった日の前日から七日毎の夜(忌中に当たる日の前日の夜)

地域の慣習等で逮夜参りをされることもありますが、最近では忌中でお参りされることが多いようです。

そもそも、忌中参りはなぜお勤めするのでしょうか?

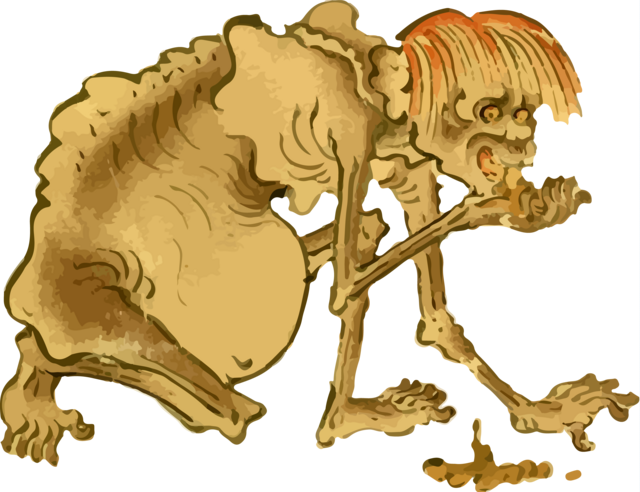

それは、故人さまが初七日から三廻忌までの十回の忌日において、それぞれの十王の御前において、生前の行いの善悪をあますことなく審判されて悪行あらば苦しみを受けた後に、次に生まれ変わる世界が決定されるといわれています。

次の世界とは、仏教で説かれる「六道」で地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天のいずれかの世界です。

生まれ変わる世界が倖せで安楽な世界であるように願い、その忌日に追善供養を務めて故人の滅罪生善をお祈りする為に行います。

忌日と十王

忌日と十王についてお話ししましょう。

十王は外には厳しく怖い形相をした中国の裁判官の容姿をしていますが、諸仏諸菩薩の変化身であり、内には大慈大悲を秘して衆生救済の誓願を持っておられます。

だからこそ、忌日に心を尽くして故人さまの追善供養を勤めることで、よりよい果報が得られるようになるわけです。

| 忌 日 | 本 尊 | 十 王 |

| 初七日 | 不動明王 | 秦広王 |

| 二七日 | 釈迦如来 | 初江王 |

| 三七日 | 文殊菩薩 | 宋帝王 |

| 四七日 | 普賢菩薩 | 五官王 |

| 五七日 | 地蔵菩薩 | 閻魔王 |

| 六七日 | 弥勒菩薩 | 変成王 |

| 七七日 | 薬師如来 | 泰山王 |

| 百か日 | 観世音菩薩 | 平等王 |

| 一週忌 | 勢至菩薩 | 都市王 |

| 三廻忌 | 阿弥陀如来 | 五道転輪王 |

忌中と喪中について

忌中→主に亡くなってから四十九日まで

喪中→故人を偲び、慶事等への出席やお年賀等を慎むべき期間

「忌中」は故人さまのご供養を大切に、「喪中」は故人を偲び身を慎む期間とされます。

結婚式等の慶事への出席は、忌中は控えられた方がいいかと思います。

喪中の期間については、近時の状況を考えて、先方との関係性等の事情を考慮して控えるのか、説明した上で先方の移行やご本人の想いを考慮して決めるのがいいのではないでしょうか。

不安な時は、菩提寺のご住職等にお尋ね頂くとお智恵をお借りできるかと思います。

喪中の期間についてはまた別の記事でお伝えいたします。

※ お祀りの仕方は「宗旨宗派」「地域」「出身地」によって異なりますし、それぞれのお家で護り続けていることもあるかと思います。

大切なことは「ご先祖様への報恩謝徳の想い」と「近しい亡き方々への想い」だと思います。

あまり形式にとらわれ過ぎないように、供養は十人十色、あなたの想う供養のカタチを創造して欲しいと思います。

気になることや不安なことは菩提寺さんや身近なお坊さん、葬儀社・仏壇仏具屋さんに尋ねてみて下さい。

この記事へのコメントはありません。